ホツマツタヱに見た名君とは。 支配者とは独裁者でもなく特権階級でもない、国民のために働き、与えられた権力に応じた責任を果たすべき熱意と信念を持つ者の事。

歴史上の偉大なる人物は数多くいるが、真実の姿を伝えているかどうかは実際のところは現代の私たちには知る由もない。

伝え聞いた話や歴史書の記載を見るほかないわけだが、伝記や口伝えは時間や人によって変遷してゆくし、歴史の記録というものは時の権力者によって都合よく書き換えられてしまうものであることは半ば常識となっている。

時代劇ドラマというのは、今だ国民の間では根強い人気を保ち脈々と語り継がれているわけだが、正直なところ作家さんの考え一つ・表現一つで印象はガラリと変わってしまう。

テレビドラマなんだから・・・と軽く受け流してはいるけれど、歴史を専門に扱う方たちを除きそれらを見た人々の印象・知識などは、思い込みによる間違いに気づかないことが何と多い事か。

その中の一つ、かの有名な「忠臣蔵」について考えてみたいと思います。

年末特番、なぜ「忠臣蔵」が冬の風物詩になったのか。

その昔毎年年末になると、時代劇の冬の風物詩・年末の定番といえば忠臣蔵でしたね。とはいっても平成辺りからはめっきり見る機会が減ったように思います。

忠臣蔵は赤穂(兵庫県赤穂市)の浪人(赤穂浪士)47人が主君の仇討ちをする物語で、昔は毎年12月になると忠臣蔵の話題が多くなりテレビ番組として放送されていました。

私の親世代は、毎年欠かさず見ていた記憶があります。子どもながらにそういうもんだろうくらいに思ってましたが・・・。

「忠臣蔵」が好まれる要素(善と悪の構図)

・敵討ちが旧暦の12月14日に行われた事。

・基本的に、史実を基にしたわかりやすい勧善懲悪物語となっている。

・大石内蔵助のリーダーとしての振る舞いに対する賞賛。

・キャラ設定がそれぞれ際立っていて各々のサブストーリーもあり、感情移入しやすい

といったところでしょうか、とはいえ命を懸けた仇討ちという内容が若い世代にはよくわからない昔の出来事なのかもしれません。

忠臣蔵 ってなんだ? という方のために、簡単にあらすじを書きます。

忠臣蔵は、「松の廊下刃傷事件(まつのろうか にんじょうじけん)」のドラマ化

忠臣蔵の話は江戸時代中期の1701年に起こった「赤穂事件」がもとになっています。

この事件は、江戸城にあった松の廊下という場所で、今の兵庫県の西部にあった赤穂藩の藩主、浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)が江戸幕府の家臣である吉良上野介(きらこうずけのすけ)に刃で切り付け、重症を負わしたことが発端となります。

そもそも江戸城内においては、何があろうと刃(やいば)を抜いてはならないという絶対的なルールがあったにも関わらず、何故そんなことをしたのか。

各大名が登城した際には、いろいろとややこしい作法があります。

他の大名たちは、吉良上野介に事前に賄賂を贈り教えを乞うのですが、まじめで堅物であり貴重な領民の税からそのような賄賂を贈ることを嫌った浅野内匠頭は賄賂を贈りませんでした。

それを苦々しく思った吉良上野介は嘘やいい加減なことを教え、事度ごとに浅野内匠頭を馬鹿にしなじっていましたが、人前での度重なる愚弄にとうとう堪忍袋の緒が切れとっさに刀を抜いて切り付けてしまったのです。

「殿(との)、殿中(でんちゅう)でござる~!」というセリフ、聞いたことありませんか?

調査の結果、加害者の浅野内匠頭は切腹となった一方で、吉良上野介に対しては処分が下される事はありませんでした。

当時は、事件の加害者と被害者は共に処分がある「喧嘩両成敗」という決まりがあり本来ならば吉良側にも処分が下るべきでしたが、紆余曲折・人脈の絡みなどの結果処分が下ったのは浅野側のみでした。

浅野内匠頭はその夕方、お預かりになった大名の屋敷で切腹し、その時にこんな辞世の句を残しました。

「風誘う、花よりもなお我は又 春の名残を、如何にとやせん」

※「春の風にそよぎ散る花は美しく名残おしいが、ともに散ってゆく私はただただ無念である」 といったところでしょうか。一般的には浅野長矩の辞世の句として有名ですが、一説によると後世の創作( 多門伝八郎か宍戸円喜のどちらか )ではないかとも考えられているようです。

「この歌を国元の大石内蔵助(内蔵助は赤穂の家老)に届けてほしい」と遺言して、 享年、三十四歳で 命を絶ったのでした。

浅野内匠頭は即日切腹となっただけではなく、お家お取りつぶし、藩士は失業し浪人となったのです。それほどの大事件だったんです。

当然、その結果を不服とする赤穂藩の家老・大石内蔵助をはじめとする赤穂浪士47名は、藩主の無念を晴らすべく赤穂藩お取り潰しの撤回を幕府に願い出ます。

しかし、聞き入れられることはありませんでした。そこで赤穂浪士たちは主君の仇討ちのため、吉良上野介を討ち取る決意を固めました。(ここまでが、大体前半ですね。)

大石内蔵助ら47名の藩士はその行動を悟られないように水面下で着々と準備をすすめ、浅野内匠頭の命日でもあった元禄15年12月14日の未明陣太鼓を合図に吉良邸への討ち入りました。

そして炭小屋に隠れていた 吉良上野介の首を打ち取りますが、その際せめてもの武士の情けそして 吉良上野介のプライドを尊重し力づくで引きずり出すのではなく自ら藩士たちの前に出てくるように促し 吉良上野介 はそれに応じたのでした。

その後将軍を交えた話し合いが行われるのですが、このような形での仇討ちは許されるべくもなく、浪士たちが一人づつ順番に切腹するまでが、忠臣蔵という話のあらすじになります。

主要な登場人物

・大石内蔵助(おおいし くらのすけ)

主君浅野内匠頭に仕える赤穂藩の家老で、この話の主人公です。

忠臣蔵の「蔵」は、大石内蔵助の事を指しているという説があり、 忠臣: 大石内蔵助 を縮めて「忠臣蔵」ということでしょう。

小男でありながら一方で家老としてはとても優秀で、剣術や絵画に優れていた一面もありました。

討ち入りを果たした後、 綱吉 に命ぜられるまで自ら切腹を申し出なかったのも 将軍・綱吉 の吉良上野介に対する処分の甘さ・お家取り潰しへの責任を痛烈に自覚させるためともいわれています。

家老職についていたわけですから、主君に対する忠義の大きさは理解できます。 しかし、お家撮りつぶしとなった以上は藩士たちの身の振り方に対しても一定の責任があったわけでおそらくあれこれと奔走したんでしょうね。立場的に一番つらいとこですね。

・浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)

大石内蔵助が仕えていた赤穂藩主で、本名は長矩(ながのり)と言います。

家臣からの信頼も厚く民衆からも慕われていた若い藩主でしたが、怒りに任せて内匠頭が江戸城で吉良上野介を切りつけた事が発端となり大事件となるのです。

実際にどれほどの屈辱を受けたのか今となっては知る由もありませんが、やはりプライドを重んじる時代だったんでしょうか。後の始末が大きすぎました。

・吉良上野介(きら こうずけのすけ)

本名は義央(よしひさ)と言い、室町幕府を開いた足利家の一族の末裔でもあり、 幕府の儀式を司る旗本・高家出身で、足利氏の流れをくむ名門中の名門 でした。

物語では、浅野内匠頭に賄賂を要求するなど悪役として描かれていますが、 その一方で新田開発や治水事業に力を尽くし、民衆にも人気のあった優れた人物でもありました。

赤馬に乗って領内を見ながら領民の話に耳を傾けていたという逸話すら残されています。 実際に上野介の領地のあった三河国では、現在でも悪人どころか名君として慕われています。

決して殺されても文句の言えない悪人なんかではない人物であったとされています。しかし、名君であることと人間性はすべてが一致するわけでもありません。

賄賂に慣れてしまうと心根も意地悪くなってしまうのでしょうか、さりとて命を奪われるほどの事か・・とも思いますね、現代の感覚ですけど。

・堀部安兵衛(ほりべ やすべえ)

赤穂浪士の1人で、47人の中でも特に人気が高い人物としてご存じの方も多いと思います。

忠義に厚く剣術に優れており、討ち入りを主張する藩士のリーダー格でもありました。

・徳川綱吉(とくがわ つなよし)

「生類憐れみの令」でも知られる、江戸幕府5代目の将軍です。

「犬公方」などといわれもしましたが、湯島聖堂を建てるなどの学問好きで幕藩体制の安定に指導力を発揮しました。

内匠頭に切腹を命じる一方で内心では討ち入りを評価していた面もあり、たとえ将軍であっても人脈や家柄筋による派閥などに縛られて、何でも思い通りにはならないという政治に世界の中で苦しい判断を迫られていました。

悪代官(あくだいかん)とは

悪代官の定義とは、領民を圧政で苦しめたり、権力を使って不正を働いたりした代官の代名詞的な表現ですが、実際の歴史の中では、「悪代官」と言われるような代官はさほどいなかったといわれます。

武家には武家の厳しい掟がありました。

武家諸法度もその一つで、何でもかんでも好き放題という訳にはいきませんでした。 第一領民に嫌われ、暴動や一揆など起ころうものなら幕府から即刻処分が下りるからです。

吉良上野介(吉良義央)は四千石クラスの旗本ですが、三河国幡豆郡吉良に行った事は一度しかなく領地の経営はほとんど代官任せでした。

大名と違い旗本は参勤交代などの負担が少ない上、高家であった義央には 役職に関わる収入の方が 領地から入る収入よりも多く、苛酷な取り立てをするような事はなく、農民にとってはよい領主であったと言われています。

悪代官とは、ほとんどがドラマの中で作られキャラクターで最後は成敗される悪役にすぎません。

21世紀になり、人権問題との絡みのせいか勧善懲悪型の時代劇が少なくなってきました、更に悪とされる側の事情や人間的な側面が描かれるようになってきたため、典型的な悪代官自体登場が減っているらしい。

創られる「ヒーローと悪役」

名奉行大岡裁き・・は嘘っぱち

江戸時代に、民衆の間で娯楽的に作られたドラマで、たちまち人気となったのが「大岡政談」でした。当時の人たちもこういうのが好きだったんですね。

最後は正しい者が勝つという設定が民衆にはたまらなく魅力的だったんでしょうね。まあ、今と変わらないか・・。

実際の大岡越前守忠助は、出世を好みゴマすりの旨い事なかれ主義だったともいわれています。

全国を歩き回らない黄門様

平成までは視聴率のドル箱ともいわれた水戸黄門、結局は権力を盾に力で押さえつけるだけの単純明快・勧善懲悪ドラマであって、どこぞの独裁者と発想は同じような気もするが。

勧善懲悪の代名詞ともいえる水戸黄門では、悪代官は救いようもない悪人で金に汚くおまけにドすけべが多い、そうすれば切り捨てても誰も文句を言わないし、返ってスッキリするんでしょう。

それに副将軍というポストはありません、所謂年配のご意見番みたいなものでもちろん全国歩き旅などしていませんよね。

でも、今の70・80代くらいの年代の方たちにとっては、痛快娯楽時代劇だったんでしょうね。おまけにわざわざ地元まで来てくれるんですから。

鼠小僧次郎吉(じろきち)も義賊ではない。

義賊(ぎぞく)とは、国家や領主などの権力者からは犯罪者とされながらも、大衆から支持される個人及びその集団のことで、 悪をこらし善を救うことをたてまえとする盗賊。 不正の金持から盗んで貧乏人に分け与える盗人 の事。

次郎吉(じろきち) は、「金に困った貧しい者に、汚職大名や悪徳商家から盗んだ金銭を分け与えた」という伝説があるが、傍目から見ると彼の生活は実に慎ましやかなものであったことから、盗んだ金の行方についていろいろな噂が飛び交いこんな伝説となったそうです。

しかし現実は、「盗んだ金のほとんどは博打と女と酒に浪費した」という説が定着していて、そもそも泥棒になったのも博打で金に困っていたからです。

真実はともかく、鼠小僧は歌舞伎や小説、映画に義賊として描かれ、地元では人気があった。

つまり、 「忠臣蔵」は、事実を元にしたフィクション作品なんですが、話を面白くして民衆の受けを狙い、勧善懲悪(かんぜんちょうあく:最後は正義の味方が悪をやっつける)式に、各キャラクターを誇張して描かれた娯楽作品です。

現在とはまるで違う常識や思想の時代ですから、遠い昔に起きた事件の結果だけを見て私たちがどうこう言えるはずもなく、そんな事柄に対し ” 賄賂を要求する腹黒い奴に対し、忠実な家臣たちが主君の為命を懸けて仇討ちを行い成功させる・・といった典型的な勧善懲悪の物語 ” としていかにも一般民衆が好みそうな話ですが、善悪とは考え方や立場によってどうとでもなるという面もあると云うことを、ちゃんと考えながら見ることも大切ではないでしょうか。

賄賂要求といやがらせをする人、プライドをズタボロにされた結果の衝動的行動を取る人・・どちらをどう解釈するかは人それぞれでしょう。

何故権力者は不正を働くのか。

そうはいっても、やはり権力を手にすると人間なぜか少しづつ方向を誤ってしまう人たちも一定数います。

一市民のままでいたなら、犯罪に手を染めることもなかったという人たちも実際は多いのではないでしょうか。

大いなる権力(ちから)には、大いなる責任が伴う。

ピーター(スパイダーマン)を育ててくれたベンおじさんが遺した有名な言葉でしたね。

特別な権力を持たない私のような一般人にとっては、ちから・権力というのは時としてずいぶん魅力的に見えることがあります。

超能力で悪人を倒す正義のヒーローに憧れたりもします。

しかし、その反面で大勢の人々の称賛の声と引き換えに失うものや自己犠牲を余儀なくされることについてはあまり直視しようとはしませんよね。いいとこ取りなんです。 重責を負うのは嫌だけど、名誉は欲しい・・そんな心理は誰しもあるところでしょう。

責任逃れに奔走する姿は、テレビのニュースでも嫌というほど目にする光景です。だから余計に、信念をもって自己犠牲ができる正義のヒーローに憧れるんでしょうね。

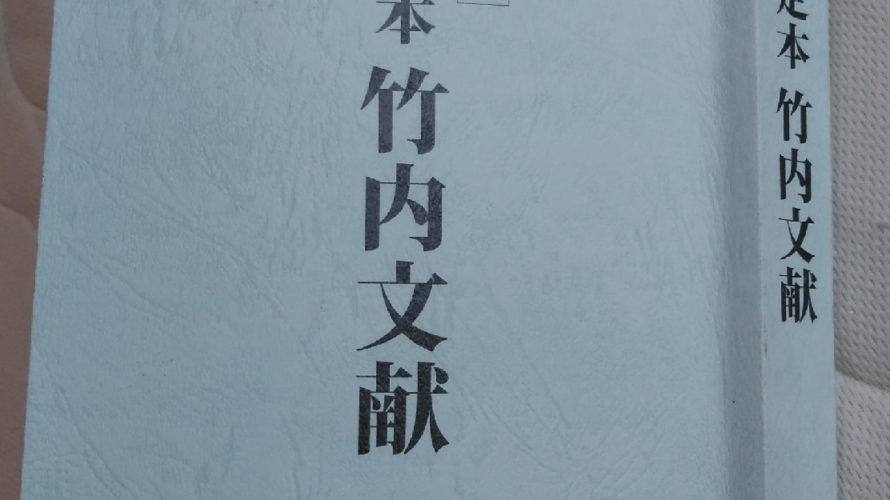

ホツマツタヱには、随所にこの正義と悪意について書かれています。

単なる物語などではなく、幅広い哲学思想と天津神として国と民の安寧を図っていく様が描かれています。

これからの日本国、つまりはヤマトの国の在り方を一人一人が考えなくてはならない・・そう思わせてくれるのが、ヲシテ文献にあるホツマツタヱであるような気がしてなりません。

ホツマツタヱに書かれた、国の成り立ちと治世。

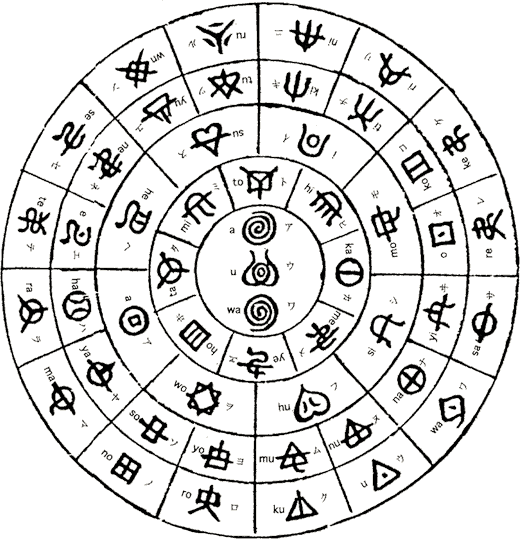

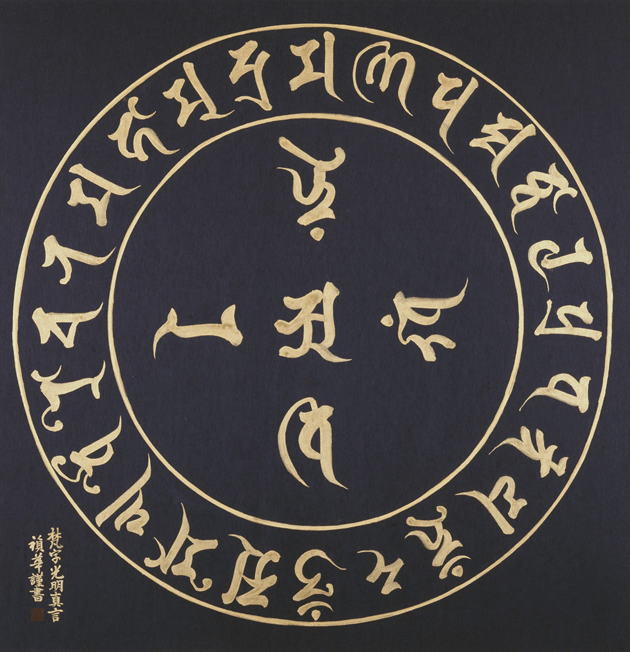

アメナルミチ と「ト」の教え

ホツマツタヱによる、モトアケ神による天地創造の後、初代アマ神のクニトコタチ神が世界をつくる際に示したとされる「アメナルミチ」。

(天成道:陽陰和る道)

1.アメノミヲヤが定めた現象と潜象を貫く根本法則。

陽と陰の分離・結合によって万物は流転する。「生 → 盛 → 熟 → 枯 → 滅 」 の循環を繰り返す理(ことわり)。

2.天地(あめつち) 和合による調和。和の道。

3.和の理念に則った人の生き方・世の治め方、中道、中庸。

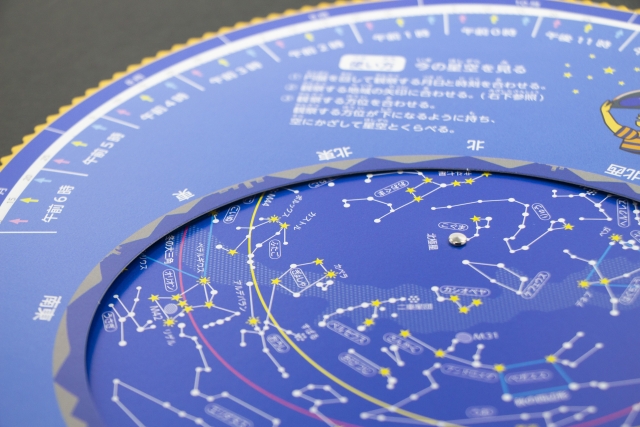

そして、その八人の皇子「ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ」のクニサツチによる、大八洲(おおやしま)の治世、「ヱ」のミコト(冬)から 「ト」のミコト(夏)をめぐる一年のくり返し、世の移り変わりの理(ことわり) を表す 。

「ト」のクニサッチは、ホツマの国に天降りました。

ホツマの国はハラミ山(富士山・蓬莱山あたり)を中心とした東海・関東地方で、トの神が天降った所からト下国ともいいます。

「ト」のクニサッチは ヒタカミ(日高見)の国 治めていたタカミムスビ( 齋名又は真名(いみな)タマキネ )の協力を得て東国を平和に統治しました。

この時、クニトコタチ建国のシンボルの花、常世(トコヨ)の橘(たちばな)の花もハラミ山に植えて、その名をアメノカグヤマ(天香久山:富士山)と称えました。

以来、民の生活(くらし)も豊かに栄え、平和が長く続きました。

アメナルミチ を尊び和合をもって国をなすという決まり事(法典ともいうべきもの)「ト」の教えで民を導き、鉾(サカホコは代々の天君が受け継ぐべきもの)で悪を打ち払い、その重責を全うするのが天津神としての役割でした。

天津神でさえ罪を犯せば追放か死刑になる。

アメナルミチを継承し生れてきた尊い神「アマテル大御神」

第七代神皇イザナギ・イザナミによる国の立て直しの後、豊かさと繁栄の陰で、慢心が生み出した「ハタレ」(悪心に支配され人の心を失った化け物)と戦い、重臣でありながらハタレと化したコクミとシラヒトを裁き、国と民を救った 第八代神皇 アマテル大御神。

事実上の姉神であるワカ姫は、農作物を荒らす虫の大軍を呪(まじない)うたをもって打ち払い農民を救いました。

アマテルの弟神である ソサノヲ(ホツマツタヱではこう書きます)でさえ、目に余る乱暴狼藉の罪により、力を奪われ地上に落とされ下民にまで成り下がってしまいました。

その後、ソサノヲ は涙ぐむような努力によって民を救い出雲の国を整え、ようやく罪を許されます。

このように、天孫降臨以降、天津神としての古代天皇およびそこに使える重臣たちを見る限り、国家と国民の安寧への思いは現代の政治とはまことにかけ離れていたことがよくわかります。

忘れられた大御宝(おおみたから)

後の世の武家社会ですら、時代劇から受ける印象のような領主による絶対服従的支配構造というより、領民や庶民の暮らし・文化の発展には並々ならぬ力を注いでいます。

その為と言うか何というか、武士よりも商家の方がだんだんと裕福になってしまいそれはそれで悩みの種もあったようですが・・余談でした。

天君(あめきみ:天皇)は、天神により創られた地上世界とそこに住む民をこよなく愛し、大御宝(おおみたから)としてとても大切にしていました。

過ちがあればそれを正し、厄災があればこれを修め、神の知恵を以て教育を施し生きる術(すべ)と希望を与えてきました。

それが古来より累々と続く日本(ヤマトの国)だったはずです。

現在でも、天皇としての務めは、国民の平和と安寧を保つこととなっています。

そして、天君(天皇)の信任を受け行政権を任されていたのが幕府であり、現在の内閣府総理大臣でもあります。

間違っても、行政担当部門が国民をないがしろにするなどとは本来考えられないことでした。

しかし、一体いつから国と民は大御宝ではなくなってしまったのだろうか・・。

最も大きく変革してしまったのが、明治維新以降だと考えている方も多いと思います。

西洋型物質文明や特にヨーロッパの銀行システムを取り入れることで豊かさと便利さを享受してきましたが、同時に何か大切なものを失っていったのも事実ではないでしょうか。

日本は独立国家であると云いながら、その根本は欧米に支配され教育を曲げられていることを私たちはもっと自覚しなければなりません。

ホツマツタヱを読み進めるたびに、現在の国の在り方、個人のあり方について考えさせられることばかりのような気がするのは大方の日本人の共通の思いではないでしょうか。

「忠臣蔵」の物語を通して、国家や国民の在り方をじっくりと考えてみたいと思います。

カテゴリー:古史古伝と古代古神道

コメント